安全な避難路の確保:道路啓開の重要性

防災防犯を教えて

「道路啓開」ってどういう意味ですか?

防災防犯の研究家

「道路啓開」は、災害などで道路が通れなくなった時に、素早く通れるようにすることを言うんだよ。

防災防犯を教えて

例えば、どんな時に「道路啓開」をするのですか?

防災防犯の研究家

例えば、地震で道路に物が散乱したり、土砂崩れで道が塞がったりした時に、救急車や消防車が通れるように、壊れたものや土砂を脇によける作業などが「道路啓開」にあたるよ。

道路啓開とは。

災害や犯罪を防ぐための言葉に「道路啓開」というものがあります。これは、地震や大雨などで道路が壊れたり、土砂崩れが起きたり、物が落ちてきたり、車が放置されたりして通れなくなった時に、それらを片付けて、とりあえず通れるようにする作業のことです。緊急車両がすぐ動けるようにすることを目指しています。

災害時の交通網の混乱

– 災害時の交通網の混乱大規模な地震や集中豪雨といった災害が発生すると、道路は様々な被害を受け、私達が普段 当たり前のように利用している交通網は、ひとたび災害に見舞われると、途端に混乱 に陥ります。まず、建物や斜面の崩落に伴い、大量の土砂が道路に流れ込みます。これは土砂崩れと呼ばれ、道路を完全にふさいでしまう深刻な被害をもたらします。さらに、激しい揺れや長時間の豪雨により、道路自体が陥没したり、亀裂が入ったりする こともしばしば起こります。このような道路の損傷は、通行を困難にするばかりか、二次災害を引き起こす危険性も孕んでいます。また、電柱や街路樹が倒れ、道路を塞いでしまう ことも、災害時には頻繁に起こります。電柱の倒壊は停電を引き起こし、復旧作業を遅延させる要因となります。街路樹の倒木も、道路の通行を妨げるだけでなく、撤去作業に多くの時間と労力を要します。このように、災害によって引き起こされる道路の被害は多岐にわたり、その影響は避難や救助活動、そして支援物資の輸送など、被災地の復旧に不可欠な活動の全てを遅延させる ことになります。これは被災者の命に関わる深刻な問題であり、災害対策において交通網の確保が最優先事項の一つとして位置付けられている所以です。

道路啓開:迅速な復旧作業

災害が発生すると、道路が倒壊した建物や土砂崩れで塞がれてしまい、人や車が通行できなくなることがあります。このような事態において、被災地が孤立することを防ぎ、一刻も早く人命救助や救援物資の輸送を行うためには、道路を確保することが最優先事項となります。

そこで重要な役割を担うのが「道路啓開」です。道路啓開とは、災害によって通行不能となった道路において、障害物を取り除くなどして、応急的に道路を復旧する作業のことを指します。一般的な道路復旧作業とは異なり、重機や専門的な技術を用いずに、チェーンソーや人の手によって、迅速に初期の緊急輸送路を確保することを目的としています。

具体的には、道路を塞ぐ倒木を切断したり、転落した岩石や土砂を撤去したりする作業が挙げられます。状況によっては、簡易的な橋を架けたり、迂回路を設けたりすることもあります。

道路啓開は、自衛隊や消防、警察などの関係機関が協力して行います。迅速かつ的確な作業によって、被災者の安全確保や被災地の早期復旧に大きく貢献します。

| 災害発生時の問題点 | 解決策 | 道路啓開の目的 | 具体的な作業内容 | 実施主体 | 効果 |

|---|---|---|---|---|---|

| 道路の通行不能(倒壊建物、土砂崩れ)による被災地の孤立 | 道路啓開 | 緊急輸送路の迅速な確保による人命救助と救援物資の輸送 | – 倒木の切断 – 岩石や土砂の撤去 – 簡易的な橋の設置 – 迂回路の設置 |

自衛隊、消防、警察などの関係機関 | 被災者の安全確保、被災地の早期復旧 |

道路啓開の対象となるもの

災害発生時、被災地へ緊急車両が速やかに向かい、救助や支援活動を行うためには、道路の安全を確保することが何よりも重要となります。この道路の安全確保を目的とした活動が「道路啓開」です。

では、具体的にどのようなものが道路啓開の対象となるのでしょうか?

道路啓開の対象となるのは、道路の通行を妨げるあらゆる障害物です。地震や豪雨などによって発生する土砂崩れや崖崩れにより、大量の土砂や岩石が道路を塞いでしまうケースは少なくありません。また、台風や竜巻など強い風が吹くことで、看板や屋根瓦、ガラス片などが道路に散乱し、通行の妨げになることもあります。さらに、建物や電柱、街路樹の倒壊なども、道路を塞ぐ大きな障害となります。

これらの障害物を迅速に除去することで、救急車や消防車、警察車両などが安全かつスムーズに被災地へと入り、人命救助や消火活動、被災者の支援にあたることができるようになります。また、二次災害の防止や復旧活動の円滑な進行にも大きく貢献します。

| 分類 | 具体的な例 |

|---|---|

| 自然災害によるもの | 土砂崩れ、崖崩れ、土砂や岩石の堆積 |

| 自然災害によるもの | 台風・竜巻による飛散物(看板、屋根瓦、ガラス片など) |

| 自然災害・事故によるもの | 建物、電柱、街路樹の倒壊 |

関係機関の連携が不可欠

災害が発生し、道路が寸断されてしまうと、避難や救助活動、物資の輸送などに大きな支障が生じます。一刻も早い復旧が求められますが、それは決して容易なことではありません。なぜなら、道路啓開は、一つの機関だけで完結できるものではなく、様々な機関の連携が必要不可欠となるからです。

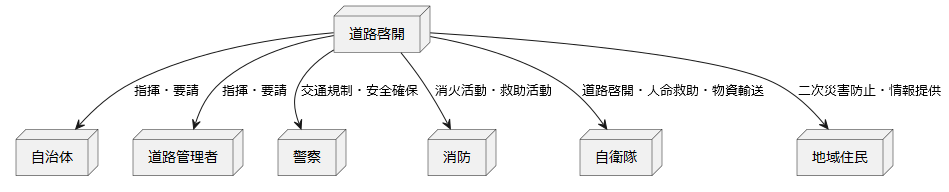

まず、道路を管理する自治体や道路管理者は、被災状況の迅速な把握、復旧計画の策定、そして関係機関への要請など、全体的な指揮を執る役割を担います。そして、警察は交通規制や被災者の安全確保、消防は消火活動や救助活動、自衛隊は道路啓開や人命救助、物資輸送などをそれぞれ行います。

特に、自衛隊は、道路啓開に必要な重機や人員を豊富に保有しており、その活動は非常に大きな力となります。また、地域住民も、二次災害の防止や情報提供などを通して、復旧活動に協力します。このように、それぞれの機関が持つ専門知識や資機材、そして人材を最大限に活かし、互いに連携し、協力し合うことで、初めて迅速かつ効率的な道路啓開が可能となるのです。

日頃からの備えが重要

災害発生時、安全を確保し、速やかな復旧活動を行うためには、日頃からの備えが非常に重要です。

特に、円滑な道路啓開は、避難や救援活動に欠かせない要素となります。

そのため、地域住民一人ひとりが、自宅周辺の道路状況を把握しておくことが大切です。

具体的には、普段から通勤や買い物などで利用する道路の幅員や勾配、橋やトンネルの有無、そして、崖や急斜面、冠水しやすい場所など、災害時に危険が予想される箇所を把握しておきましょう。

その上で、災害発生時の避難経路を複数確保し、家族と共有しておくことが重要です。

また、地域全体で防災意識を高めるために、防災訓練に積極的に参加しましょう。

訓練を通して、避難場所や避難経路の確認、防災用品の使い方を習得するだけでなく、地域住民同士の顔合わせや、行政や消防など関係機関との連携を深める良い機会となります。

日頃からの備えと地域ぐるみの協力体制の構築が、安全・安心な暮らしにつながります。

| 災害への備え | 具体的な行動 | 目的・効果 |

|---|---|---|

| 道路状況の把握 |

|

避難や救援活動に必要な道路啓開を円滑にする |

| 避難経路の確保 |

|

安全な避難の実施 |

| 防災訓練への参加 |

|

|