体からのサイン:急性期蛋白質を理解する

防災防犯を教えて

「急性相蛋白質」って言葉が出てきたんだけど、防災・防犯にどう関係あるの?

防災防犯の研究家

確かに「急性相蛋白質」は、病気の時に体の中で増えるタンパク質の種類のことだね。防災・防犯と直接の関係はなさそうだね。他に何か情報があったかな?

防災防犯を教えて

あ、そうか!この資料、防災・防犯の資料じゃなくて、病気の資料だった!勘違いしてたみたい。

防災防犯の研究家

なるほどね!勘違いは誰にでもあることだよ。資料の内容をしっかり確認することが大切だね!

急性相蛋白質とは。

「防災・防犯」と直接の関係はありませんが、「急性相タンパク質」について説明します。これは、体の中で炎症が起きた時に血液中に増えるタンパク質の総称です。

人間の場合、CRPやSAAといった物質が特に敏感に反応し、炎症発生から12時間以内には血液中で増加が見られます。その後、フィブリノーゲン、ハプトグロビン、α1-アンチトリプシン、α1-アンチキモトリプシン、ASPなども増加し、少し遅れてセルロプラスミンや補体C3が増加します。

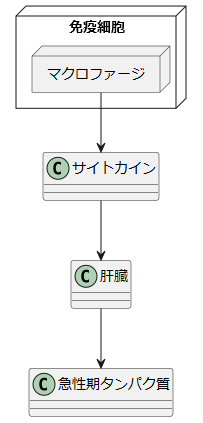

体の一部が傷つくと、白血球の一種であるマクロファージを中心に、白血球が傷ついた場所に集まります。そして、サイトカインと呼ばれる活性化タンパク質を作り出します。インターロイキン1、インターロイキン6、腫瘍壊死因子(TNF)は、免疫細胞であるT細胞を活性化したり、熱を出したりする働きがあり、肝臓を刺激して急性相タンパク質を作らせます。

急性相タンパク質の中で、医療現場で最も活用されているのがCRPです。炎症や悪性腫瘍など、体の組織が傷ついている病気があるかどうか、病気の程度、治療の効果、今後の見通しなどを判断するために用いられています。

炎症の指標となる急性期蛋白質

私たちは日常生活の中で、ちょっとした切り傷や擦り傷、あるいは風邪などの感染症にかかることがあります。このようなとき、私たちの体は自然治癒力を発揮し、傷ついた部分を修復したり、体内に入ってきた病原菌と戦ったりしようとします。この体の反応こそが炎症と呼ばれるものです。

炎症が起こると、患部は赤く腫れ上がり、熱や痛みを感じることがあります。これは、体が治癒のために様々な物質を送り込んでいるサインです。その中には、急性期蛋白質と呼ばれる一群の蛋白質も含まれます。急性期蛋白質は、肝臓で作られ、炎症が起こると血液中に放出されるという特徴があります。

医療現場では、この急性期蛋白質を測定することで、体内で炎症が起きているかどうか、そしてどの程度の炎症が起こっているのかを調べることができます。炎症の指標となる急性期蛋白質には、CRPやSAAなど、いくつかの種類があります。これらの検査値を見ることで、病気の診断や治療効果の判定に役立てることができます。また、炎症が長引くと、体に負担がかかり、様々な病気を引き起こす可能性があります。急性期蛋白質の検査は、早期発見・早期治療にも繋がる重要な検査と言えます。

代表的な急性期蛋白質:CRPとSAA

私たちの体には、病気や怪我など、体に炎症が起きたときに増加するタンパク質があります。これを急性期タンパク質と呼び、その中でも特に有名なのがCRPとSAAです。

CRPはC反応性タンパク質の略称で、炎症が起きるとわずか半日ほどの短時間で血液中に増加します。この性質を利用して、病気の早期発見マーカーとして、健康診断など幅広く活用されています。

SAAは血清アミロイドAの略称で、CRPと同様に炎症に素早く反応し、血液中で増加します。SAAはコレステロールの運搬に関わっており、炎症が起こると血管壁にコレステロールを溜め込みやすくする働きがあります。この働きが、動脈硬化などの病気を引き起こす一因となると考えられています。

CRPとSAA以外にも、フィブリノーゲンやハプトグロビンなど、様々な急性期タンパク質が存在します。これらのタンパク質は、それぞれ異なる役割を担いながら、炎症反応や免疫システムに関与しています。急性期タンパク質は、病気の早期発見や治療効果の判定など、様々な場面で役立つ重要な指標となっています。

| 急性期タンパク質 | 特徴 | 役割・働き |

|---|---|---|

| CRP (C反応性タンパク質) | 炎症発生後、短時間で血液中に増加 | 病気の早期発見マーカーとして活用 |

| SAA (血清アミロイドA) | 炎症に素早く反応し、血液中で増加 コレステロールの運搬に関与 |

炎症時に血管壁にコレステロールを溜め込みやすくする 動脈硬化などの病気の一因となる可能性 |

| その他 (フィブリノーゲン、ハプトグロビンなど) | それぞれ異なる役割を持つ | 炎症反応や免疫システムに関与 |

急性期蛋白質の増加とサイトカイン

私たちの体が傷ついたり、細菌やウイルスに感染したりすると、体の中ではすぐに治そうという反応が起こります。この反応には、免疫細胞と呼ばれる体を守る細胞が深く関わっています。免疫細胞の中でもマクロファージは、傷ついた組織に駆けつけ、体を守るために様々な物質を作り出します。

マクロファージが作る物質の一つにサイトカインがあります。サイトカインは、細胞同士が情報をやり取りするためのタンパク質で、炎症反応と呼ばれる体の防御反応において重要な役割を担っています。サイトカインには、インターロイキン-1(IL-1)、インターロイキン-6(IL-6)、腫瘍壊死因子(TNF)など、様々な種類があります。

これらのサイトカインは、血液に乗って体中を巡り、肝臓に作用します。肝臓は、サイトカインの指示を受けると、急性期タンパク質と呼ばれるタンパク質を大量に作り始めます。急性期タンパク質は、炎症反応を調整したり、傷ついた組織の修復を助けたりするなど、様々な働きをすることが知られています。

臨床検査におけるCRPの重要性

病気になると、私たちの体の中では様々な変化が起こります。その変化を捉え、病気の診断や治療に役立てるために行われるのが臨床検査です。数ある検査項目の中でも、CRPは炎症の指標として特に重要な役割を担っています。CRPは、体内で炎症が起こると血液中に増加するタンパク質です。風邪などのありふれた感染症から、肺炎のような重い病気まで、幅広い疾患でCRP値が上昇します。

CRP検査の最大の利点は、炎症の有無を判断できるだけでなく、その程度を数値で把握できる点にあります。例えば、細菌に感染するとCRP値は大きく上昇しますが、ウイルス感染では比較的低い値を示す傾向があります。そのため、CRP値を見ることで、医師は病気の原因を推測し、適切な治療法を選択することができます。

さらに、CRP値は治療の効果判定や、病気の経過予測にも役立ちます。抗生物質による治療が奏功すれば、CRP値は徐々に低下していきます。逆に、治療の効果が不十分な場合や、病気が悪化している場合は、CRP値は高いままか、さらに上昇することさえあります。このように、CRPは病気の経過を敏感に反映するため、医師はCRP値を参考にしながら、治療方針を決定していきます。

CRPは、動脈硬化など、慢性的な炎症が関与する病気のリスク評価にも用いられます。CRP値が高い状態が続くと、血管に負担がかかり、動脈硬化が進行しやすくなると考えられています。定期的なCRP検査は、自らの健康状態を把握し、生活習慣の改善などの予防策を講じるきっかけとなります。

| CRPとは | 用途 | メリット |

|---|---|---|

| 体内で炎症が起こると血液中に増加するタンパク質 | 病気の診断、治療効果の判定、病気の経過予測、動脈硬化などのリスク評価 | 炎症の有無だけでなく、その程度を数値で把握できる。 病気の原因推測、適切な治療法の選択が可能。 治療の効果判定や病気の経過予測に役立つ。 健康状態の把握、生活習慣改善などの予防策を講じるきっかけとなる。 |

まとめ

私たちの体は、怪我や病気から身を守るために、常に炎症反応を起こしています。この反応は、体内に侵入した細菌やウイルス、あるいは損傷した細胞などを排除するために起こる、自然な防御反応です。そして、この炎症反応が起こると、血液中に「急性期蛋白質」と呼ばれる特定の蛋白質が増減します。

これらの蛋白質は、炎症の程度や種類、そして体の状態を反映する重要な指標となります。例えば、炎症が強い場合にはこれらの蛋白質の量が増え、逆に炎症が治まってくると減っていきます。そのため、血液検査でこれらの蛋白質の量を調べることで、体内でどの程度の炎症が起きているのかを知ることができます。

急性期蛋白質には、CRPやSAAなど様々な種類があり、それぞれが異なる役割を担っています。これらの蛋白質の働きを理解することで、病気の早期発見や適切な治療法の選択に役立てることができます。さらに、健康診断などでこれらの指標を定期的にチェックすることで、自覚症状のない病気の早期発見や、生活習慣病の予防にも繋がると考えられています。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 炎症反応 |

|

| 急性期蛋白質 |

|

| 急性期蛋白質の測定のメリット |

|