命を守る最後の砦:指定緊急避難場所

防災防犯を教えて

先生、『指定緊急避難場所』って、どんな場所のことですか?

防災防犯の研究家

いい質問だね! 『指定緊急避難場所』は、津波や洪水など、危険が迫っているときに、みんなが急いで逃げるための安全な場所のことだよ。

防災防犯を教えて

じゃあ、学校の体育館とか、そういう場所のことですか?

防災防犯の研究家

その通り! 学校の体育館や公民館など、頑丈で広い建物が『指定緊急避難場所』に指定されていることが多いよ。 いざという時のために、自分の家の近くの『指定緊急避難場所』を調べておくことが大切だよ。

指定緊急避難場所とは。

大きな津波や洪水などで危険が迫っているとき、住民の皆さんがすぐに逃げるために行く場所として『指定緊急避難場所』があります。この場所は、皆さんの命を守ることを目的としています。

差し迫る危機と指定緊急避難場所

大きな地震が起こると、津波や洪水など、水による被害がすぐにやってくることがあります。このような差し迫った危機に直面した場合、何よりもまず安全な場所に避難することが最も重要です。その際に私たちを危険から守ってくれる場所として、指定緊急避難場所があります。

指定緊急避難場所は、地域住民の命を守るための最後の砦として、非常に重要な役割を担っています。ここへ避難することで、命に関わるような危険を回避できる可能性が高まります。例えば、津波が押し寄せる coastal area では、高台にある学校や公園などが指定緊急避難場所になっていることがあります。また、洪水が発生しやすい river side area では、頑丈な作りの公共施設や、浸水しにくい高層階を持つ建物が指定緊急避難場所として指定されていることがあります。

日頃から、自分が住んでいる地域の指定緊急避難場所がどこにあるのか、どのような経路で避難すればよいのかを把握しておくことが大切です。いざというときに慌てずに避難できるように、家族や地域で避難訓練を行うことも有効です。また、指定緊急避難場所だけでなく、近くの安全な場所を把握しておくことも重要です。状況に応じて、より安全な場所を選択できる場合があります。

地震はいつ起こるかわかりません。日頃から防災意識を高め、いざというときに適切な行動をとれるように準備しておきましょう。

| 重要性 | 内容 |

|---|---|

| 水害時の安全確保 | 大きな地震発生時は、津波や洪水などの水害から身を守るために、 速やかに**指定緊急避難場所**へ避難することが重要です。 |

| 指定緊急避難場所の役割 | 地域住民の命を守る最後の砦として、 津波や洪水などの危険から避難できる場所を提供します。 |

| 指定緊急避難場所の例 | – 津波発生時:高台にある学校や公園など – 洪水発生時:頑丈な公共施設や高層階を持つ建物など |

| 日頃からの備え | – 住んでいる地域の指定緊急避難場所の場所と避難経路の確認 – 家族や地域での避難訓練の実施 – 指定緊急避難場所以外の近くの安全な場所の把握 |

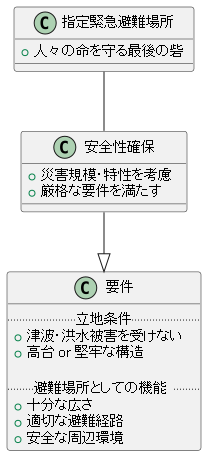

安全性確保のための要件

災害発生時に人々の命を守る指定緊急避難場所。その安全性確保は極めて重要であり、単に建物や場所を指定するだけでは不十分です。指定にあたりましては、想定される災害の規模や特性を十分に考慮し、厳格な要件を満たしているかを確認する必要があります。

まず大前提として、津波や洪水などの水害による浸水被害を受けない場所であることが挙げられます。高台に位置しているか、堅牢な構造の建物であるかなど、自然災害の脅威から人々の命を守るための立地条件は最優先事項です。

さらに、安全性を確保するためには、避難場所としての機能も考慮しなければなりません。想定される避難者数を収容できる十分な広さを備えていることはもちろん、避難経路が適切に確保されているか、周辺環境は安全かなど、避難者が安全かつ円滑に避難できる環境であるかどうかも重要な要素となります。

これらの要件を満たすことで、指定緊急避難場所は、災害発生時に人々の命を守る最後の砦としての役割を果たすことができます。

日頃の備えが生死を分ける

災害はいつどこで起こるかわかりません。突然の事態に直面したとき、冷静さを保ち、適切な行動をとることができるかどうかが、生死を分ける大きな要因となります。そのためには、日頃からの備えが何よりも重要です。

まず、自宅や職場、日頃よく行く場所の近くに、どのような災害時に避難するべき場所があるのかを把握しておく必要があります。各自治体が指定する避難場所への経路を含め、事前に確認しておきましょう。地図アプリなどを活用し、実際に避難経路を歩いてみるのも有効です。また、家族や職場の同僚と情報を共有しておくことも大切です。

さらに、各自治体が発行しているハザードマップも重要な情報源です。ハザードマップは、地域ごとに想定される災害の種類や規模、被害範囲などをわかりやすく示した地図です。自分の住んでいる地域が、地震、津波、洪水など、どのような災害のリスクを抱えているのかをハザードマップで確認し、自宅や職場が危険区域に含まれている場合は、より慎重に避難経路や方法を検討する必要があります。

日頃から防災意識を高め、いざというときに適切な行動をとれるように備えておきましょう。

地域全体での協力体制の構築

災害から地域を守るためには、行政機関だけでなく、そこに住む人々一人ひとりの意識と行動が重要になります。指定緊急避難場所の運営も、行政機関だけの力では十分とは言えません。住民一人ひとりが「自分の安全は自分で守る」という意識を持ち、地域全体で協力し合う体制を築くことが大切です。

具体的には、日頃から地域の防災マップを確認し、自宅周辺の危険な場所や安全な場所を把握しておくことが大切です。また、家族や近隣住民と避難経路や連絡方法について話し合い、いざというときに備えておくことも重要です。

さらに、地域が主催する避難訓練に積極的に参加することで、災害発生時の行動をシミュレーションすることができます。また、自主防災組織に加入し、消火訓練や救急法などを学ぶことは、地域全体の防災力の向上に繋がります。

顔の見える関係を築き、日頃からコミュニケーションを図っておくことで、災害時にも助け合える関係性を築くことができます。地域全体で防災意識を高め、共助の精神に基づいた協力体制を構築していくことが、安全で安心な地域社会を実現するために不可欠です。

| 主体 | 意識・行動 | 効果 |

|---|---|---|

| 住民一人ひとり | – 「自分の安全は自分で守る」意識を持つ – 日頃から防災マップを確認 – 家族・近隣住民と避難経路・連絡方法を共有 – 避難訓練への積極的な参加 – 自主防災組織への加入 – 顔の見える関係構築、日頃からのコミュニケーション |

– 災害発生時の安全確保 – 地域全体の防災力の向上 – 災害時における相互扶助 |

指定緊急避難場所の先を見据えて

– 指定緊急避難場所の先を見据えて

指定緊急避難場所は、災害発生時に命を守るための、緊急的に安全を確保するための場所です。しかし、あくまで一時的な避難場所であることを忘れてはなりません。

災害が過ぎ去った後、私たちは生活を立て直していく必要があります。壊れてしまった自宅を修理したり、あるいは仮設住宅での新しい生活を始めたりと、そこには長い道のりが待っています。

災害に備え、日頃から防災意識を高めておくことが大切です。自宅の耐震化や家具の固定、非常持ち出し品の準備など、できることから取り組みましょう。また、ハザードマップを確認し、自宅周辺の危険区域や避難経路、避難場所を把握しておくことも重要です。

地域のつながりも、災害時には大きな力となります。日頃から地域住民と交流し、協力体制を築いておくことが、スムーズな避難や生活再建につながります。

災害を乗り越え、力強く立ち上がるために、指定緊急避難場所の先を見据え、今からしっかりと準備を進めていきましょう。