延焼火災から命を守る!指定緊急避難場所とは?

防災防犯を教えて

先生、「指定緊急避難場所」って、どんな場所のことですか? 地震の時の避難場所とは違うんですか?

防災防犯の研究家

良い質問ですね。地震の時の避難場所と似ていますが、少し違いますね。「指定緊急避難場所」は、地震が起きた後、火災がすごく広がって、地域全体が危険になった時に避難する場所です。普通の避難場所よりも安全な場所と考えられています。

防災防犯を教えて

じゃあ、火事にならないように安全な場所ってことですか?

防災防犯の研究家

その通り!火の熱や煙から身を守れるように、市がちゃんと考えて決めている場所なんですよ。

指定緊急避難場所とは。

大きな地震が起きて、火事が広がり辺り一面が危険になったとき、安全な場所へ逃げる必要がありますよね。そんなときのために、「指定緊急避難場所」というものが決まっています。ここは、火の熱や煙から身を守り、命を安全に守るための場所で、市が厳しい基準で選んで決めています。ただし、ここで過ごすのは火がおさまるまでの間だけなので、覚えておいてくださいね。

大規模火災時の最後の砦

大災害は、いつどこで発生するか分かりません。大地震の発生時、私たちの生活を脅かす危険の一つに、火災の発生と延焼が挙げられます。特に、建物が密集した都市部では、火災はまたたく間に広がり、大きな被害をもたらす可能性があります。このような大規模火災から住民の命を守る最後の砦となるのが「指定緊急避難場所」です。

指定緊急避難場所は、市区町村が地域住民の安全を確保するために、火災などの災害時に安全な場所として指定した公園や広場などを指します。広域公園や緑地など、火災から比較的安全と考えられるオープンスペースが選定されることが一般的です。指定緊急避難場所は、火災の延焼を食い止め、住民に一時的な避難場所を提供する役割を担います。

大規模火災が発生した場合、指定緊急避難場所へは、周囲の状況をよく確認し、安全を確保しながら落ち着いて避難することが重要です。避難の際には、持ち出し品だけを持ち、火災の状況によっては煙を吸い込まないように姿勢を低くしたり、口や鼻を覆ったりするなど、身の安全を最優先に考えて行動してください。

日頃から、自宅周辺の指定緊急避難場所の位置を確認しておくことが重要です。また、家族と避難場所や連絡手段について話し合っておくなど、いざという時のための備えをしっかりと行いましょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 大災害時の危険 | 火災の発生と延焼(特に都市部で危険) |

| 指定緊急避難場所とは | 市区町村が指定した、火災などの災害時に安全な場所(公園や広場など) |

| 役割 | 火災の延焼防止、住民への一時的な避難場所の提供 |

| 避難時の注意点 | – 周囲の状況確認と安全確保 – 持ち出し品のみ持参 – 煙を吸い込まないよう姿勢を低くする、口や鼻を覆うなど |

| 日頃からの備え | – 自宅周辺の指定緊急避難場所の確認 – 家族との避難場所や連絡手段の確認 |

指定緊急避難場所とは

– 指定緊急避難場所とは

大地震が発生すると、建物倒壊による火災の発生や、電気・ガス設備の損傷による火災の発生が懸念されます。このような火災は、あっという間に広がり、地域全体を危険に巻き込む可能性があります。このような、地震による火災が激化し、自宅やその周辺では安全を確保することが難しい状況になった場合に、一時的に避難するための場所として、各自治体が指定している場所が「指定緊急避難場所」です。

指定緊急避難場所には、広域公園や緑地、学校や体育館など、火災の熱や煙の影響を受けにくい、広くて安全な場所が選ばれています。これらの場所は、一時的な滞在を目的としているため、食料や水、毛布などの備蓄は必ずしもあるとは限りません。そのため、指定緊急避難場所への避難は、あくまでも一時的なものと捉え、自宅や近隣の安全が確認され次第、速やかに移動することが大切です。

お住まいの地域の指定緊急避難場所については、各自治体のホームページや防災マップなどで確認することができます。いざという時に備え、日頃から確認しておくようにしましょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 定義 | 地震による火災が激化し、自宅やその周辺では安全を確保することが難しい状況になった場合に、一時的に避難するための場所 |

| 場所の条件 | 火災の熱や煙の影響を受けにくい、広くて安全な場所(広域公園、緑地、学校、体育館など) |

| 備蓄品 | 食料や水、毛布などの備蓄は必ずしもあるとは限らない |

| 避難の期間 | 一時的な滞在を目的とする(自宅や近隣の安全が確認され次第、速やかに移動) |

| 情報の入手先 | 各自治体のホームページや防災マップ |

一時的な避難場所としての役割

– 一時的な避難場所としての役割

災害が発生した際に、安全な場所へ避難することは非常に重要です。その際、指定緊急避難場所は、延焼火災の危険から一時的に身を守るための場所として、重要な役割を担います。

しかし、その名の通り、あくまで一時的な避難場所であることを理解しておく必要があります。指定緊急避難場所は、火災が収束し、安全が確認され次第、自宅へ戻るか、あるいは別の避難所へ移動することになります。

そのため、指定緊急避難場所には、長期滞在のための十分な食料や水、毛布などの備蓄は、必ずしも備わっているわけではありません。

日頃から、自宅や持ち出し袋の中に、数日分の食料や水、必要な医薬品などを備蓄しておくことが大切です。また、災害発生時には、行政機関や報道などから、最新の情報を入手し、状況に応じて適切な行動をとるように心がけましょう。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 指定緊急避難場所の役割 | 延焼火災の危険から一時的に身を守るための場所 |

| 滞在期間 | 一時的な避難場所であり、火災収束後、自宅または別の避難所へ移動 |

| 備蓄品 | 長期滞在のための十分な食料や水、毛布などの備蓄は、必ずしも備わっているわけではない |

| 備え | 自宅や持ち出し袋の中に、数日分の食料や水、必要な医薬品などを備蓄しておく |

| 情報収集 | 災害発生時には、行政機関や報道などから、最新の情報を入手し、状況に応じて適切な行動をとる |

日頃からの備えが重要

大きな火災が起こると、人々はパニックになり、正しい情報を得ることが難しくなることが予想されます。そのため、いざという時に備え、普段から自宅近くの避難場所がどこにあるのかを確認しておくことが大切です。地図で確認するだけでなく、実際に歩いてみて、道順や距離を把握しておくと、より安心です。

また、災害が起きた時に持ち出すための非常持ち出し袋には、水や食べ物、懐中電灯、携帯ラジオなど、最低限必要なものを準備しておきましょう。非常持ち出し袋は、持ち運びやすい場所に保管し、家族全員がすぐに取り出せるようにしておきましょう。

さらに、家族で避難場所や連絡方法について話し合っておくことも重要です。災害時は、電話が繋がりにくくなる場合もあるため、携帯電話以外の連絡手段も決めておきましょう。日頃からの備えをしっかりとしておくことで、いざという時に落ち着いて行動できるはずです。

| 防災対策 | 具体的な行動 |

|---|---|

| 避難場所の確認 |

|

| 非常持ち出し袋の準備 |

|

| 家族との事前相談 |

|

地域全体での協力体制を

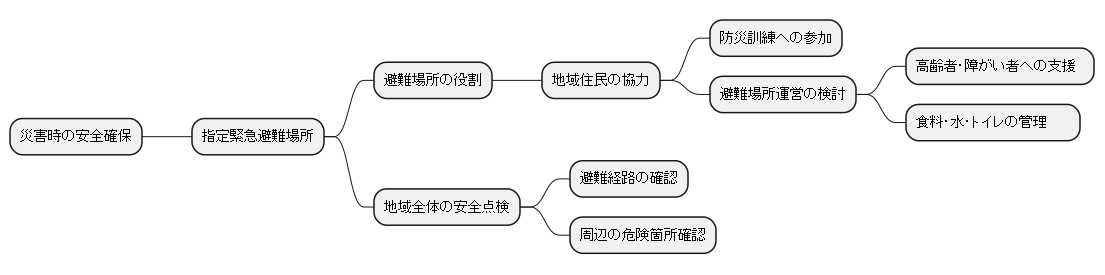

災害が起きた時、安全を確保するために指定緊急避難場所の存在は欠かせません。しかし、そこはただ存在するだけでは十分とは言えません。地域に住む一人ひとりの協力があって初めて、その役割を十分に果たすことができるのです。

日頃から、地域で行われる防災訓練に積極的に参加し、災害発生時の行動について理解を深めることが大切です。また、避難場所をどのように運営していくか、地域住民みんなで話し合う機会を設けることも重要です。例えば、高齢者や障がいを持つ方々をどのように支援するか、食料や水、トイレなどの設備をどのように管理・運用していくかなど、具体的な課題について話し合い、解決策を考えていきましょう。

さらに、避難場所までの経路や周辺の危険箇所を確認するなど、地域全体の安全点検も必要です。

これらの取り組みを通して、地域全体で協力し、安全な環境を築いていきましょう。