安全の先にある安心を目指して

防災防犯を教えて

先生、「安心」って、ただ「安全」と同じ意味じゃないんですか?

防災防犯の研究家

いい質問だね!確かに似ているけど、少し違うんだ。「安全」は、危険がない状態のこと。例えば、家の鍵がしっかりかかっている状態だね。

防災防犯を教えて

じゃあ、「安心」は?

防災防犯の研究家

「安心」は、その「安全」な状態に加えて、心が落ち着いて心配がないと感じること。例えば、鍵がかかっている上に、見守りサービスもあると、より安心して暮らせるよね。

安心とは。

「防災・防犯」について考えるとき、「安心」という言葉は、「心配事がなく、心が落ち着いている」と、一人ひとりが自分の意志で感じ、納得できる状態を指します。ただし、この「安心」は、科学技術によって裏付けられた「安全」という土台があってこそ成り立ちます。例えば、自宅に防犯システムを設置することで「安全」を確保できますが、さらに、怪我や急病時にすぐに連絡できる「救急通報」や、高齢者の見守りサービスなどを利用することで、より大きな「安心」を得ることができるでしょう。

安心とは

– 安心とは「安心」とは、ただ危険がないという状態を指す言葉ではありません。 「心が安らぎ、心配がない」と、一人ひとりが自分の意思で納得し、実感できる状態のことを意味します。例えば、人通りの少ない夜道を一人で歩くことを想像してみてください。客観的に見て危険な場所ではないかもしれません。しかし、多くの人は不安や恐怖を感じ、心から安心できる状態とは言えないでしょう。反対に、よく知っている明るい道を歩く場合はどうでしょうか。たとえ多少の危険が潜んでいたとしても、夜道を歩くことに比べて安心感を覚えるはずです。このように、「安心」は客観的な状況だけで決まるものではなく、個人の主観的な感覚に大きく左右されます。 一人ひとりの価値観、経験、置かれている状況によって異なるため、「安心」の感じ方は千差万別なのです。さらに、「安心」は、周囲との信頼関係によって育まれる側面もあります。例えば、地域のつながりが強い場所では、住民同士の助け合いや見守り活動が盛んに行われることがあります。このような環境では、たとえ一人暮らしの高齢者や小さな子供であっても、地域全体に見守られているという安心感を得ることができ、「安心」はより強固なものとなるでしょう。

| 安心とは | 詳細 | 例 |

|---|---|---|

| 危険がない状態ではなく 「心が安らぎ、心配がない」と実感できる状態 |

客観的な状況だけでなく 個人の主観的な感覚に大きく左右される |

・人通りの少ない夜道を歩く ・よく知っている明るい道を歩く |

| 周囲との信頼関係によって育まれる側面 | 地域のつながりによって安心感が増す | 地域住民の助け合い・見守り活動 |

安全と安心の関係

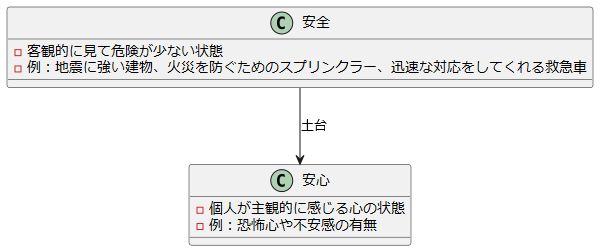

– 安全と安心の関係私たちは誰もが、安全で安心して暮らしたいと願っています。しかし、安全と安心は似ているようで、異なる概念です。安全とは、客観的に見て危険が少ない状態を指します。例えば、地震に強い建物、火災を防ぐためのスプリンクラー、迅速な対応をしてくれる救急車などは、私たちの安全を守るための重要な要素です。これらの要素によって、危険な目に遭う可能性は低くなります。一方、安心とは、個人が主観的に感じる心の状態です。どれだけ客観的に安全な状態が確保されていても、恐怖心や不安感を感じていれば、心は安心できません。例えば、地震に強い建物に住んでいても、過去に大きな地震を経験した人は、小さな揺れでも不安を感じてしまうかもしれません。つまり、安心は、安全という土台の上に成り立つものと言えます。安全が確保されていなければ、真の安心は得られません。しかし、安全が確保されていても、個人の経験や性格によっては、安心できないと感じることもあります。安心できる暮らしを実現するためには、まず、客観的な安全性を高めることが重要です。その上で、一人ひとりが安心できるような、心のケアも必要となります。地域社会全体で、安全と安心の両面からサポートできる体制を築いていくことが大切です。

安心を築く技術

– 安心を築く技術

近年、科学技術が目覚ましい発展を遂げる中で、「安全」をより確固たるものとし、人々の「安心」へと繋がる様々なサービスが登場しています。

例えば、自宅に設置するホームセキュリティシステム。これは、センサーやカメラを使って侵入者をいち早く感知し、異常があれば警報を鳴らすことで被害を未然に防ぎ、住宅への侵入に対する「安全」を確保します。

さらに、近年利用者が増加しているのが、ボタンを押すだけで救急機関へ通報できる緊急通報システムです。これは、病気や怪我、あるいは急な体調の変化があった際に、迅速な対応を可能にすることで、利用者の「安心」に繋がっています。

また、一人暮らしの高齢者やその家族にとって心強い味方となるのが、安否確認サービスです。これは、設置したセンサーによって高齢者の生活状況を把握し、異常があれば家族や関係者に通知するシステムです。離れて暮らす家族は、高齢者の日々の暮らしを見守ることができるようになり、安心感が高まります。

このように、テクノロジーは私たちの生活における「安全」という土台をより強固にするだけでなく、「もしも」の事態への備えとなることで、人々の心に「安心」という安らぎをもたらす重要な役割を担っていると言えるでしょう。

| サービス/システム | 機能 | 効果 |

|---|---|---|

| ホームセキュリティシステム | センサーやカメラによる侵入者感知、警報 | 住宅への侵入防止、安全確保 |

| 緊急通報システム | ボタン操作による救急機関への通報 | 病気、怪我、急な体調変化への迅速な対応、安心提供 |

| 安否確認サービス | センサーによる高齢者の生活状況把握、異常時の家族への通知 | 高齢者の見守り、家族の安心感向上 |

安心のためにできること

「安心」は、誰かが与えてくれるものではなく、私たち一人ひとりが自分の手で作り上げていくものです。そのためには、まず身の回りに潜む危険に目を向け、何が起こる可能性があるのかをきちんと理解することが重要です。地震などの自然災害に備えて防災用品を準備したり、火災発生時の避難経路を確認したり、日頃からできることから始めましょう。また、犯罪から身を守るための防犯意識を高めることも大切です。

「安心」を支え、より高めていくためには、様々なサービスを積極的に活用するのも有効です。自宅に防犯カメラやセンサーを取り付けるホームセキュリティや、離れて暮らす家族を見守るサービスなど、自分に合ったものを探してみましょう。

そして、地域の人たちと積極的に交流し、助け合える関係を築くことも「安心」を高める上で大切です。地域のイベントに参加したり、近所の人にあいさつを交わしたりする中で、顔見知りを増やしていきましょう。顔見知りが増えれば、いざというときに助け合ったり、情報交換をしたりすることができます。防犯の面でも、地域のつながりが犯罪を抑止力になることがあります。

| サービス/システム | 機能 | 効果 |

|---|---|---|

| ホームセキュリティシステム | センサーやカメラによる侵入者感知、警報 | 住宅への侵入防止、安全確保 |

| 緊急通報システム | ボタン操作による救急機関への通報 | 病気、怪我、急な体調変化への迅速な対応、安心提供 |

| 安否確認サービス | センサーによる高齢者の生活状況把握、異常時の家族への通知 | 高齢者の見守り、家族の安心感向上 |

安心の未来へ

科学技術が目覚ましい進歩を遂げ、私たちの社会は物質的に豊かになりました。しかし、それと同時に、私たちは様々な危険や不安に直面しているのも事実です。自然災害の脅威、犯罪の増加、そして情報社会における新たなリスクなど、「安全」と「安心」に対する関心は、これまで以上に高まっていると言えるでしょう。

「安全」とは、客観的な危険がない状態を指します。一方、「安心」とは、主観的に危険を感じない、心の状態を表します。つまり、いくら客観的に安全な環境が整っていても、そこに住む人々が不安を感じていれば、「安心」な社会とは言えません。

真に「安心」な未来を創造するためには、私たち一人ひとりが「安心」について深く考え、主体的に行動していくことが重要です。例えば、防災意識を高め、日頃から備えをしておくこと、防犯対策を講じること、そして地域社会とのつながりを深め、互いに助け合える関係を築くことなどが挙げられます。

一人ひとりの小さな努力の積み重ねが、より「安心」で、希望に満ちた未来へと繋がっていくと信じています。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 背景 | 科学技術の進歩により豊かになった一方で、自然災害、犯罪、情報社会におけるリスクなど、危険や不安に直面している。 |

| 安全と安心 | 安全は客観的な危険がない状態、安心は主観的に危険を感じない心の状態。 |

| 安心な未来のために | 一人ひとりが「安心」について考え、主体的に行動することが重要。防災意識の向上、防犯対策、地域社会とのつながり強化などが挙げられる。 |