災害マニュアル:いざという時のための備え

防災防犯を教えて

先生、「災害マニュアル」って、どんなもののことですか?

防災防犯の研究家

いい質問ですね!災害マニュアルは、地震や火事などの災害が起きた時に、病院などで働く人が、落ち着いて行動できるように、あらかじめ作られた手順書のことだよ。

防災防犯を教えて

手順書というと、どんなことが書いてあるんですか?

防災防犯の研究家

例えば、火事の時は、まず患者さんを安全な場所に移動させる手順や、けが人の手当ての順番、連絡方法などが、分かりやすく書いてあるんだよ。災害が起きても、落ち着いて行動できるように、日頃から訓練で使うことも大切なんだ。

災害マニュアルとは。

病院や救急隊など、医療に関わる部署は、災害が起きる前から「災害マニュアル」を必ず作って、普段から災害時の訓練に活用することが大切です。

災害マニュアルとは

– 災害マニュアルとは

災害は、いつどこで発生するか分かりません。地震、台風、洪水など、私たちの身の回りには、多くの危険が潜んでいます。このような災害が発生した際に、病院や医療機関は、人々の命を守るための最後の砦となります。しかし、災害発生時は、交通網の遮断や停電、負傷者の増加などにより、平常時と同じような医療を提供することが難しくなります。

このような状況下で、医療従事者が、混乱なく、迅速かつ的確に医療活動を行うために作成されるのが「災害マニュアル」です。災害マニュアルには、災害の種類に応じた行動手順や、責任者の役割分担、備蓄品の確認方法、患者さんの搬送方法などが具体的に記載されています。

災害マニュアルを事前に作成し、定期的に訓練を行うことで、病院全体として災害に備えた体制を構築することができます。また、災害マニュアルは、医療従事者だけでなく、患者さんやその家族にとっても、安心して医療を受けてもらうための重要な役割を担っています。

| 災害マニュアルとは | 内容 | メリット |

|---|---|---|

| 災害時に医療従事者が、混乱なく、迅速かつ的確に医療活動を行うためのマニュアル |

|

|

マニュアル作成の必要性

いつどこで発生するか予測できない災害。人々の命を守る医療施設にとって、災害への備えは非常に重要です。医療施設は、災害時でも患者さんの安全を確保し、地域住民の健康を守るという重要な役割を担っています。しかし、いざというときに混乱が生じてしまうと、適切な対応が遅れ、人命に関わる事態を招きかねません。

そこで重要になるのが、災害発生時の行動をまとめたマニュアルです。災害マニュアルを作成しておくことで、職員一人ひとりが、状況に応じた行動を迅速かつ的確に取れるようになります。また、あらかじめ対応を共有しておくことで、混乱を防ぎ、被害を最小限に抑えることにも繋がります。マニュアルには、例えば、火災発生時の避難経路の確認、停電時の医療機器の使用方法、患者さんの搬送手順などを具体的に記載することが重要です。さらに、定期的な訓練を通して、マニュアルの内容を理解し、実践的なスキルを身につけることが大切です。災害はいつ起こるかわかりません。日頃からの備えを怠らず、万が一の事態に備えましょう。

主な記載内容

医療機関にとって、災害時に患者さんの安全を確保し、医療を提供し続けることは大変重要な責務です。そのために、いざというときに役立つよう、災害マニュアルを整備しておく必要があります。災害マニュアルには、様々な状況下で、職員一人ひとりが適切に行動できるよう、具体的な内容を盛り込む必要があります。

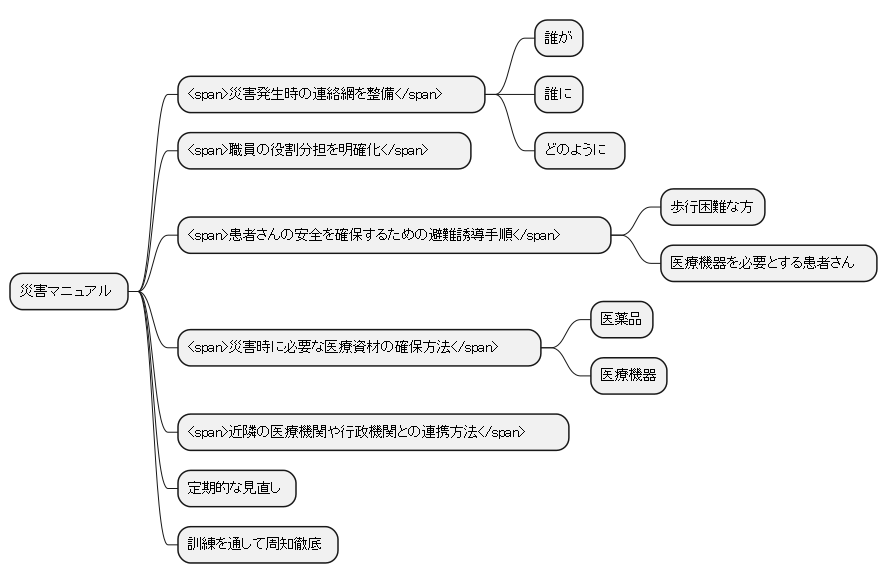

まず、災害発生時の連絡網を整備しましょう。これは、職員へ迅速に情報を伝達し、病院全体で連携した対応を取るために不可欠です。誰が、誰に、どのように連絡を取り、情報を共有するのかを明確に定めておく必要があります。

次に、職員の役割分担を明確化します。災害時には、普段とは異なる業務が発生することが予想されます。そのため、それぞれの役割と責任をあらかじめ決めておくことが混乱を防ぐために重要です。

そして、患者さんの安全を確保するための避難誘導手順も重要です。病院内には、歩行困難な方や、医療機器を必要とする患者さんもいらっしゃいます。それぞれの状況に合わせて、安全かつ迅速に避難誘導ができるよう、具体的な手順を定めておく必要があります。

さらに、災害時に必要な医療資材の確保方法も明記する必要があります。停電や断水が発生した場合でも、医療活動を継続できるよう、必要な医薬品や医療機器を確保する方法を検討しておくことが重要です。

加えて、近隣の医療機関や行政機関との連携方法についても定めておく必要があります。広範囲な災害が発生した場合には、病院単独では対応できない可能性もあります。近隣の医療機関や行政機関と連携し、助け合う体制を構築しておくことが重要です。

災害マニュアルは、作成したら終わりではありません。定期的に内容を見直し、訓練などを通して、職員が内容を理解し、行動に移せるように周知徹底することが重要です。

定期的な訓練の実施

災害発生時の被害を最小限に抑え、人々の安全を確保するためには、日頃からの備えが何よりも重要です。

災害対策マニュアルは、いざというときに迅速かつ的確な行動をとるための羅針盤となる重要な資料ですが、作成して終わりではなく、定期的な訓練を通して、その内容を検証し、継続的に改善していく必要があります。

机上でマニュアルの内容を確認するだけでは、実際の災害現場で発生する混乱や予期せぬ事態に対応することはできません。そこで、定期的に訓練を実施し、想定される災害状況下での行動を体験しておくことが重要となります。

訓練を通して、マニュアルに記載された手順や指示が、実際に機能するかどうかを確認し、問題点があれば速やかに改善する必要があります。また、訓練は、職員一人ひとりの防災意識を高め、災害対応能力を向上させる絶好の機会でもあります。

訓練後には、必ず反省会を行い、良かった点、悪かった点を洗い出し、マニュアルにフィードバックすることで、より実効性の高いものへと進化させることができます。定期的な訓練の実施は、災害対策の質を高め、地域の安全・安心を守ることに繋がります。

日頃からの備え

災害が起こった時に使うための手順書は、あくまでも多くの道具の中の一つに過ぎません。普段から災害に備えておくためには、医療機関の中にある設備がちゃんと動くか、壊れていないかを確認したり、災害が起きた時に使う物がきちんと揃っているかを確認したりすることが重要です。また、病院で働く人たちが災害について正しく理解し、いざという時に適切に行動できるようにするための訓練や学習も欠かせません。

さらに、病院の中だけでなく、地域に住む人たちに災害に関する情報を伝えることも大切です。例えば、ハザードマップを使って危険な場所を知らせたり、避難場所や避難経路を周知したりすることで、地域全体で災害への意識を高めることができます。

日頃から災害を他人事と思わず、自分自身のこととして捉え、できることを少しずつでも実践していくことが、いざという時に自分や大切な人の命を守ることに繋がります。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 病院内の備え | – 医療設備の点検 – 災害時物資の確認 – 職員への訓練・教育 |

| 地域への働きかけ | – ハザードマップの活用 – 避難場所・経路の周知 – 地域住民への情報提供 |

| 日頃の心構え | – 災害を他人事と思わない – 自分自身のこととして捉える – できることから実践する |